¶ 双相情感障碍 /// Bipolar Disorder

¶ 严重警告

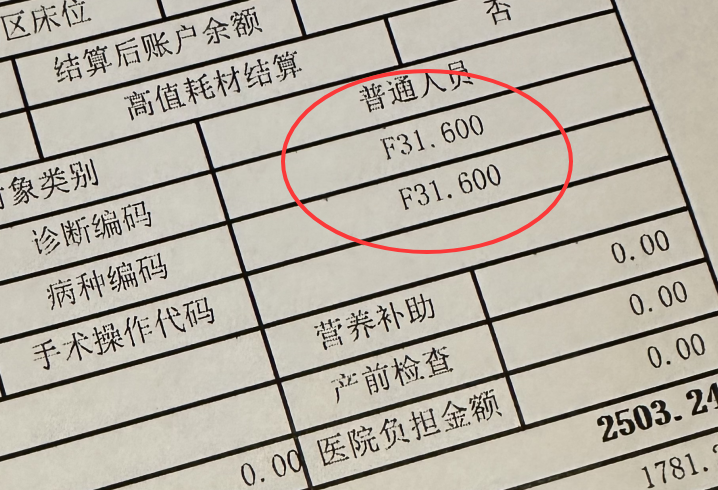

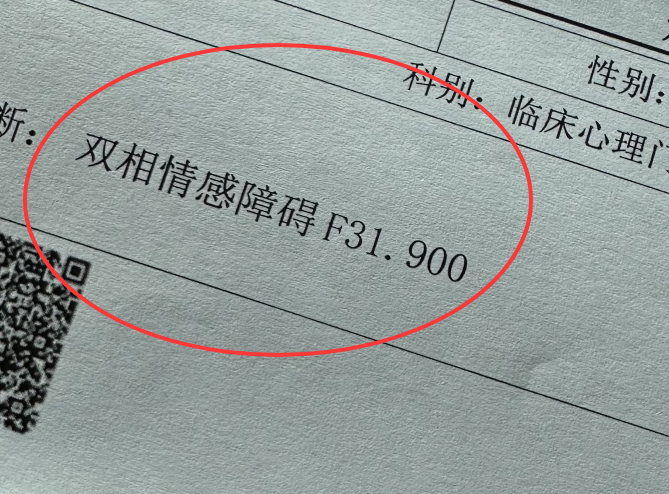

双相情感障碍属于国家规定的六大类重性精神病之一。这并不是一个简单的词汇,而是一种伴随终生的严重精神疾病,一经确诊即会被记录到国家严重精神障碍患者数据库,并受到终生监护。双相患者面临极大的潜在自伤、自杀,甚至伤人风险。他们所经历的痛苦难以言表,不是那群人口中他妈的“时尚单品”。作为正式确诊的F31.6(混合性发作)患者,Wiki主每次看到有人拿“双相”博同情、博关注或随意议论,总会感到深深的难过。

¶ 常见误区与事实澄清

人们通常认为精神疾病是线性进展的:抑郁症→重度抑郁症(MDD)→双相情感障碍→精神分裂症。这是一种严重的误解。事实上,这些精神疾病之间并没有直接的进展关系。抑郁症与双相情感障碍虽然有部分共病现象,但绝非抑郁症必然发展为双相情感障碍。精神分裂症则属于完全不同的神经发育障碍,与双相情感障碍无直接相关性。

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4471964/

此外,双重人格(解离性身份障碍,DID)是一种心理学上的创伤相关障碍,而双相情感障碍是伴随脑部生理病变的躯体性精神疾病。尽管有些双相患者可能会表现出解离现象,但两者绝不是同一种疾病。

目前已发现双相情感障碍具有一定遗传倾向,基因研究指出 CACNA1C、ANK3、BDNF、COMT等基因的变异与双相的发生存在关联。https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6690671/

¶ ICD-10/11 和 DSM-5 中的双相情感障碍分类

ICD-10分类:

F31.0 轻躁狂

F31.1 无精神病性症状的躁狂

F31.2 伴精神病性症状的躁狂

F31.3 轻度或中度抑郁发作

F31.4 重度抑郁发作无精神病性症状

F31.5 重度抑郁发作伴精神病性症状

F31.6 混合性发作

F31.7 缓解期

F31.8 其他类型的双相情感障碍

F31.9 双相情感障碍,未特定(NOS)

ICD-11分类:6A60-6A6Z

DSM-5分类:296.xx(根据亚型和严重程度进一步分类)

¶ 关于 F31.9 双相情感障碍,未特定(NOS)

在 ICD-10 编码系统中,F31.9 是双相情感障碍中的一个特别类别,英文全称为 Bipolar Affective Disorder, unspecified,中文译作双相情感障碍,未特定(NOS,Not Otherwise Specified)。

¶ 为什么会有F31.9

F31.9 是一个“归类残余项”,即当患者表现出双相情感障碍的特征,但症状不完全符合F31.0~F31.8中任何一个亚型的明确定义时,临床医生可使用此代码。常见适用场景包括:

初诊患者,仅观察到部分双相症状(如轻躁/轻抑郁交替),但尚未完成完整躁/抑发作周期。

病史不清晰、无法判别是否为单次发作还是复发型时。

患者症状呈现非典型形式,无法归入ICD中既有亚型分类。

医疗机构出于“审慎上报”考虑,使用F31.9代替更具体诊断(尤其在涉及重性精神病备案时)。

¶ 临床意义解读

F31.9 的出现并不代表“轻度”或“不严重”,相反,它可能出现在以下两种情况中:

病程早期阶段,尚在评估与观察中:此时医生希望避免误诊,选择暂时使用 F31.9。

症状复杂或重叠,无法明确分类:如混合发作、躁抑快速交替、存在共病(如人格障碍、神经症性障碍)等,使归类变得困难。

F31.9 往往是一个“暂定诊断”,后续随着病程发展、复诊记录累积,医生通常会更新为更具体的诊断编码,如 F31.3(轻/中度抑郁发作)或 F31.6(混合性发作)等。

¶ 可能引发的误解与问题

由于许多患者在诊断书上看到 F31.9 后以为“只是轻度波动”或“不是正式双相”,而忽略了疾病的严重性,这是危险的。

需要明确的是:一旦被诊断为 F31 编码(无论是F31.0还是F31.9),均视为双相情感障碍范畴,均属于重性精神疾病。

F31.9 仅仅是“无法归类为某个亚型”,不是“未确诊”或“轻微波动”。

¶ 与医保、精神病上报的关系

在一些地区,使用 F31.9 可暂缓进入精神障碍严重管理系统(即国家备案库),因其“未特定”特性。

然而这在某些医院成为规避上报机制的灰色操作,对患者真实的安全与治疗无益。

若患者确有复发性、自杀性、严重发作史,应坚持要求医生进行更明确诊断并上报,确保得到后续社区跟踪与药物补助支持。

(P.S. Wiki主的诊断是F31.6,但最终开具正式诊断证明用来办特病卡的时候,下的是F31.9的诊断,如果你的诊断是比如F31.3之类的,向医生阐述你工作的重要性之类的,最终可能会挂F31.9暂缓上报,具体的医院规则属于秘密,Wiki主也不清楚)

¶ 双相情感障碍的症状表现

双相情感障碍患者表现出明显的情绪波动,分为抑郁期与躁狂期。

抑郁期表现:情绪极度低落、兴趣缺失、食欲睡眠紊乱、自我否定、自杀倾向显著。

躁狂期表现:情绪异常亢奋、精力充沛、易怒、行为冲动、过度自信、冒险行为增多、精神病性症状(妄想、幻觉)、伤人杀人风险。

患者在两种极端状态间快速或慢速转换,体验极度的痛苦和迷茫,日常生活功能显著受损。

¶ 双相情感障碍的根本性质与长期管理

双相情感障碍为慢性、终生疾病,目前尚无完全治愈的可能,治疗目标是长期稳定控制,避免严重发作。双相患者需要终生服用心境稳定剂(如碳酸锂、丙戊酸盐、拉莫三嗪【因副作用风险已退出一线用药,详见药物篇】),而抗抑郁药则根据情绪期别选择性服用或停用。

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4380590/

¶ 国内医院诊断现状

中国国内双相情感障碍的误诊率较高。许多学生的轻微躁狂行为容易被误诊为普通抑郁症,反之亦然,导致错过最佳治疗窗口。此外,一些小城市的三乙甚至三甲医院存在不规范操作,对符合条件的患者并未上报。若确诊双相,患者务必主动要求上报并接受社区规范监管,因为无法预知自身可能的情绪失控风险。

¶ 国内双相情感障碍的临床治疗方案

针对症状严重患者,临床上通常采用的治疗手段包括药物治疗、改良电抽搐治疗(MECT)、经颅磁刺激(TMS)。药物治疗标准方案包括:

心境稳定剂(碳酸锂、丙戊酸钠等)

第二代抗精神病药物(SGAs,如喹硫平)用于预防或治疗躁狂发作

苯二氮卓类药物(BZDs,如劳拉西泮)用于焦虑和镇静

抗抑郁药(抑郁期酌情使用)

具体药物选择请参阅精神药物专栏。

¶ MTF 群体与双相情感障碍的交叉现象

¶ 全球与国内患病率现状

MTF群体在心理健康方面的高风险性早已被广泛证实。相较普通人群,MTF群体患上双相情感障碍的概率也显著偏高:

全球范围:一项系统综述研究发现,MTF个体中双相情感障碍的患病率为 12%–15%,远高于普通人群(约2.6%)

参考文献:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27829336

中国本土:尽管数据有限,2021年在中国多个性别认同干预中心的横断研究中发现,中国MTF人群中约有9.8%被正式诊断为双相情感障碍,约为普通人群的4倍以上

参考文献:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10313143

MTF罹患双相情感障碍的风险远高于普通人群,值得高度重视。

¶ 基因层面的可能交集:MTF vs 双相情感障碍

目前,以下两个维度的基因已分别与MTF身份和双相障碍建立潜在关联:

| 群体 | 关键异常基因 | 功能概述 |

|---|---|---|

| MTF | AR基因(雄激素受体) | 性别认同形成阶段对睾酮敏感性降低 |

| MTF | SRD5A2、CYP17、CYP19 | 性激素合成、转换路径异常 |

| 双相 | CACNA1C | 钙通道调控,影响神经兴奋性 |

| 双相 | ANK3、BDNF、COMT | 神经递质代谢、神经可塑性、应激反应调节 |

潜在交集与假设:

神经发育路径交汇: 跨性别个体在胎儿期可能因为AR/SRD5A2等基因变异导致性别认同的神经通路重塑,而这些正好也与情绪调节的脑区高度重合(如前额叶、海马体等)。

共同参与大脑边缘系统发育与激素调控:CACNA1C 控制神经电信号,AR 控制睾酮信号通路,两者可能在海马体、额叶皮层等区域的神经网络中“交叉工作”,使得MTF个体对情绪波动更敏感、易激发极端状态。

因此,虽然环境压力在跨性别个体患双相中起着重要诱因作用,但基因交汇点可能使得部分MTF个体即使处在“理想环境”中,也会自然发展出情感性疾病,这不是“太脆弱”,而是神经生物学的结构性风险。

¶ 为什么MTF更容易成为双相患者?

长期性别压抑与社会扮演压力

MTF个体往往从小被迫表现成“男性”,在学校、家庭、工作中不得不遮掩真实身份,这种长期压抑极度消耗自我认同感,形成“认知与现实解离”状态,极易诱发双相的躁狂或抑郁发作。

家庭失和与原生伤害

在中国文化中,家庭往往以“阳刚有为”为男性期待标准,许多MTF从小就被父母否认、贬低甚至羞辱。成长中缺乏支持系统,是双相障碍中童年创伤诱因的重要组成。

社会排斥与身份羞辱

不被接受的外貌与声音、被恶意称为“人妖”、找工作被拒、医疗资源稀缺等外界歧视与边缘化,持续累积形成慢性社会性压力,与躁郁周期的发生密切相关。

HRT药物对神经递质的间接影响

特别是色普龙(CPA)长期使用可能导致多巴胺、血清素系统功能下降,为神经系统埋下“抑郁-躁狂不稳定性”的种子。

¶ 强烈建议MTF抑郁症/双相患者的抗抑郁药选择安非他酮

在目前临床上,安非他酮(Bupropion)被认为是最适合用于MTF患者的抗抑郁药物之一,特别是在双相II型抑郁期。

原因如下:

不影响性功能,不增加乳腺副作用:对MTF个体尤为友好,不加重性别焦虑。(这玩意是唯一一个不会长胖甚至会让你变瘦的抗抑郁药)

不诱导狂躁:与SSRIs不同,安非他酮属于NDRI类,不容易引发躁狂发作。

有助于缓解认知迟钝、精力涣散等“冷型抑郁”表现:尤其适用于MTF群体中常见的情绪性解离型抑郁。

不过,必须再次强调,抗抑郁药物必须由专业精神科医生根据完整评估开具,MTF患者不得擅自停换药。若医生认可换药,安非他酮无疑是最值得优先考虑的选择之一。

参考支持文献:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12851510(安非他酮在双相中的安全性)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10301689(跨性别个体抗抑郁策略研究)

¶ 再次警告:请勿自我网络诊断、对号入座

不要根据网络信息自行诊断或宣称自己为双相情感障碍患者。这是一种极其严肃的重性精神疾病。如发现自己存在明显的情绪周期性变化(从抑郁快速转向躁狂或相反),请务必前往所在地的省级精神卫生中心或大学附属第一医院心理/精神科挂专家门诊,接受正规的临床评估与诊断。

¶ 致每一位努力活着的双相患者

每一个挣扎于风暴与平静之间、仍选择坚持活着的双相患者,都是生命的奇迹。尽管可能需要依靠药物才能平稳,但请你继续相信自己,相信下一场日出的美丽。

¶

我们在风暴与寂静之间来回,

灵魂是破碎星辰的碎片,

我们在深渊与高峰之中跳跃,

每一次都是剧烈的涅槃。

当黑夜笼罩,我们渴望黎明,

当光明刺眼,我们寻求安宁,

挣扎却从未真正放弃,

只为心底那一丝微弱而坚定的希冀。

你并不孤单,我也同你一样,

携手共渡,每次破晓都值得铭记。

抱歉我的人生 没遵守很多规定

孤独的极乐鸟 它的一生都在飞行

关于他的未来 他没有想太多

挣扎的衔尾蛇吞噬了双子座